Город N

выставка-исследование о малых городах России

0+

Топоним «Город N» встречается у многих русских писателей — от Ивана Тургенева, Фёдора Достоевского и Антона Чехова до Вениамина Каверина, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Следуя за интересом классиков русской литературы, мы предлагаем обратить внимание на «города N» уже нашего времени. Какие тайны хранят малые города? Какие в них есть важные места, которые не найти ни в каком путеводителе? На эти вопросы мы искали ответы вместе с участниками проекта, режиссёром Сашей Никитиной и драматургом Элиной Петровой и жителями городов со всей России.

Мы получили письма из 38 городов. Библиотека, родник, кленовая аллея, городской стадион — важными местами для участников проекта стали пространства, с которыми связаны самые тёплые воспоминания, первые уроки рисования, прогулки с собакой или первая любовь.

Для нас «Город N» — проект, благодаря которому мы можем путешествовать по городам и мирам других людей. Личные истории наших авторов пробуждают воспоминания о своих городах и любимых местах. Мы приглашаем и вас совершить это путешествие.

Мы получили письма из 38 городов. Библиотека, родник, кленовая аллея, городской стадион — важными местами для участников проекта стали пространства, с которыми связаны самые тёплые воспоминания, первые уроки рисования, прогулки с собакой или первая любовь.

Для нас «Город N» — проект, благодаря которому мы можем путешествовать по городам и мирам других людей. Личные истории наших авторов пробуждают воспоминания о своих городах и любимых местах. Мы приглашаем и вас совершить это путешествие.

Письма из |

Владислав Дреко

Светлана Пурлац

Ольга Коврова

Екатерина Кочеткова

Елена Поталюнас

Елена Вячеславовна Гыскэ

Аня Кузнецова

Ярослава Комиссарова

Анна Милашевская

Мария Еригина

Анжелика Тозыякова

Инга Гаак

Ольга Александровна Шутагина

Мария Федякова

Вера Игоревна Кузнецова

Елена Бабанина

Анна Фёдорова

Елена Козлякова

Анастасия Никольская

Аня Сурикова

Полина Polaiok

Мария Рязанова

Владимир Владимирович Лемдяев

Аделина Аминова

Руслан Аминов

Ксения Чиндарева

Юрий Яковлев

Светлана Голубинская

Павел Андреев

Виолетта Резанова

Алексей Досков

Марина Вертяева

Нестор Кирилов

Любовь Анатольевна Сорокина

Марина Карабанова

Анна Дубровская

Полина Лихарева

Валентина Насонова

Полина Егорова

Виктория Николаева

Виктория Кисленко

Николай Марянин

Николай Марянин

Николай Марянин

Николай Марянин

Николай Марянин

Николай Марянин

Инна Жихарева

Света Виноградова

Людмила Николаевна Гринько

Ирина Горб

Юрьев-Польская Централизованная библиотечная система

Татьяна Тараева

Владислав Дреко

Архангельск.

Бабушкин дом

Бабушкин дом

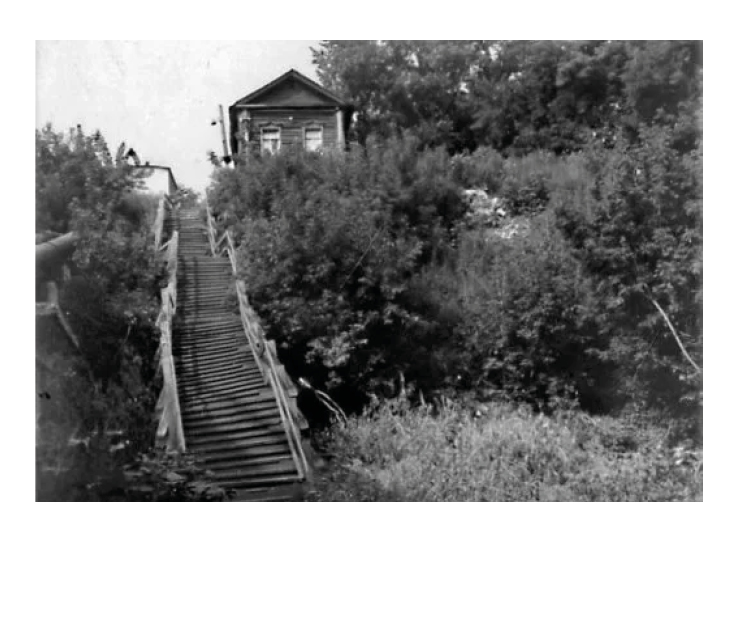

Деревянный многоквартирный дом на окраине Архангельска, на острове Бревенник — некогда известном на весь Союз и заграницу своим Маймаксанским лесоэкспортным портом.

Сейчас в этом доме осталась пара жилых квартир, а в моём детстве…

В моём детстве это было любимейшее место, куда я всегда стремился и откуда никак не желал уходить. Ведь там жила моя бабушка! На выходные, на праздники, на каникулы и даже на всё лето — я стремился туда, а бабушка была рада меня принять.

Поначалу дорога в три с половиной километра давалась мне с большим трудом, ведь транспорта там не было. Ох, сколько ребяческих стенаний терпеливо выслушивали мои папа и мама…

Впоследствии такие пешеходные прогулки стали неотъемлемой частью моей жизни. Может, такое приобщение меня с малых лет к преимущественно пешеходному формату передвижения и позволило мне стать экскурсоводом с ежедневными многокилометровыми маршрутами по исторической части города.

Этот дом — типовой жилой многоквартирный деревянный жилой дом без удобств. Таких домов по всему Архангельску было построено несколько тысяч. Архангельск ведь был наречён «всесоюзной лесопилкой»! Леса навалом, лесозаводов полно. Вот из дерева всё и строили: жилые дома, магазины, клубы, дороги, легендарные деревянные архангельские тротуары… Вплоть до середины 90-х на излёте лесопильных мощностей такие деревяшки возводили. Сейчас большáя (если не бóльшая) часть из них обветшала и сносится как непригодная для проживания недвижимость для последующей новой застройки. Эдакая московская реновация по-архангельски.

Так и бабушкин дом признали аварийным и подлежащим сносу. Но произойдёт это ещё не скоро, уверен. Ведь одно дело деревяшка в центре, где дорогая земля и лакомый кусок для девелопера, и совсем другое дело деревяшка на окраине, да ещё и на острове за рекой.

Поэтому пока мой любимый дом стоит. Стоит почти пустой. Моя бабушка несколько лет назад отправилась в лучшую жизнь. Большинства соседей тоже давно нет с нами. Никто не разговаривает до позднего вечера на крылечке. Сараи покосились и того гляди упадут набок. Ветер наносит опавшую листву, а зимой дороги заносит почти по пояс.

Время от времени я стараюсь добраться до этого места. Сама дорога, переправа на лодке или пешком по замёрзшей Северной Двине, привычные и родные виды по пути и сам дом катализируют во мне волны чувств и воспоминаний. Порой этот дом мне снится. И я так хочу вновь оказаться там! Рано вставать после белой ночи, пить на кухне чай в лучах утреннего солнца, читать книги, таскать вёдра с водой, выпиливать лобзиком в сарайке и дарить свои поделки соседям, ходить с бабушкой к её подругам и слушать долгие истории их долгих жизней, топить печь зимой, смотреть с бабушкой её любимые передачи по чёрно-белому телевизору, ходить за козьим молоком к соседке и караулить каракат с маслом и творогом из деревни за рекой…

Как же лихо наша повседневность и обыденность превращается в историю и память.

Как быстро бежит время!

Это очень болезненно осознавать.

Но осознание этого придаёт сил ценить момент, настоящее, реальность.

Часы на приложенной фотографии раньше стояли на комоде в квартире у бабушки. Там, на Бревеннике. Помню тихие ночи под их мерное тиканье. У них тугой завод. Мои детские пальцы не справлялись с ними, их заводила бабушка. По ним же она учила меня определять время. Сейчас уже я завожу эти часы. И они стоят теперь в моей квартире.

Время неумолимо идёт дальше.

Сейчас в этом доме осталась пара жилых квартир, а в моём детстве…

В моём детстве это было любимейшее место, куда я всегда стремился и откуда никак не желал уходить. Ведь там жила моя бабушка! На выходные, на праздники, на каникулы и даже на всё лето — я стремился туда, а бабушка была рада меня принять.

Поначалу дорога в три с половиной километра давалась мне с большим трудом, ведь транспорта там не было. Ох, сколько ребяческих стенаний терпеливо выслушивали мои папа и мама…

Впоследствии такие пешеходные прогулки стали неотъемлемой частью моей жизни. Может, такое приобщение меня с малых лет к преимущественно пешеходному формату передвижения и позволило мне стать экскурсоводом с ежедневными многокилометровыми маршрутами по исторической части города.

Этот дом — типовой жилой многоквартирный деревянный жилой дом без удобств. Таких домов по всему Архангельску было построено несколько тысяч. Архангельск ведь был наречён «всесоюзной лесопилкой»! Леса навалом, лесозаводов полно. Вот из дерева всё и строили: жилые дома, магазины, клубы, дороги, легендарные деревянные архангельские тротуары… Вплоть до середины 90-х на излёте лесопильных мощностей такие деревяшки возводили. Сейчас большáя (если не бóльшая) часть из них обветшала и сносится как непригодная для проживания недвижимость для последующей новой застройки. Эдакая московская реновация по-архангельски.

Так и бабушкин дом признали аварийным и подлежащим сносу. Но произойдёт это ещё не скоро, уверен. Ведь одно дело деревяшка в центре, где дорогая земля и лакомый кусок для девелопера, и совсем другое дело деревяшка на окраине, да ещё и на острове за рекой.

Поэтому пока мой любимый дом стоит. Стоит почти пустой. Моя бабушка несколько лет назад отправилась в лучшую жизнь. Большинства соседей тоже давно нет с нами. Никто не разговаривает до позднего вечера на крылечке. Сараи покосились и того гляди упадут набок. Ветер наносит опавшую листву, а зимой дороги заносит почти по пояс.

Время от времени я стараюсь добраться до этого места. Сама дорога, переправа на лодке или пешком по замёрзшей Северной Двине, привычные и родные виды по пути и сам дом катализируют во мне волны чувств и воспоминаний. Порой этот дом мне снится. И я так хочу вновь оказаться там! Рано вставать после белой ночи, пить на кухне чай в лучах утреннего солнца, читать книги, таскать вёдра с водой, выпиливать лобзиком в сарайке и дарить свои поделки соседям, ходить с бабушкой к её подругам и слушать долгие истории их долгих жизней, топить печь зимой, смотреть с бабушкой её любимые передачи по чёрно-белому телевизору, ходить за козьим молоком к соседке и караулить каракат с маслом и творогом из деревни за рекой…

Как же лихо наша повседневность и обыденность превращается в историю и память.

Как быстро бежит время!

Это очень болезненно осознавать.

Но осознание этого придаёт сил ценить момент, настоящее, реальность.

Часы на приложенной фотографии раньше стояли на комоде в квартире у бабушки. Там, на Бревеннике. Помню тихие ночи под их мерное тиканье. У них тугой завод. Мои детские пальцы не справлялись с ними, их заводила бабушка. По ним же она учила меня определять время. Сейчас уже я завожу эти часы. И они стоят теперь в моей квартире.

Время неумолимо идёт дальше.

Включить звуки города:

С уважением,

Светлана Пурлац

Республика Алтай

Светлана Пурлац

Республика Алтай

Бийск.

Библиотека

Библиотека

Мой родной город Бийск. Он настолько мал, что некоторые и не подозревают, что есть такое захолустье…

А ведь это бывший купеческий торговый центр и начало Чуйского тракта, это нынешней наукоград и предгорья Алтая.

Здесь так много старинных зданий из кирпича с разными историями, от некоторых лучше себя беречь, а иные хотелось бы передавать своим детям.

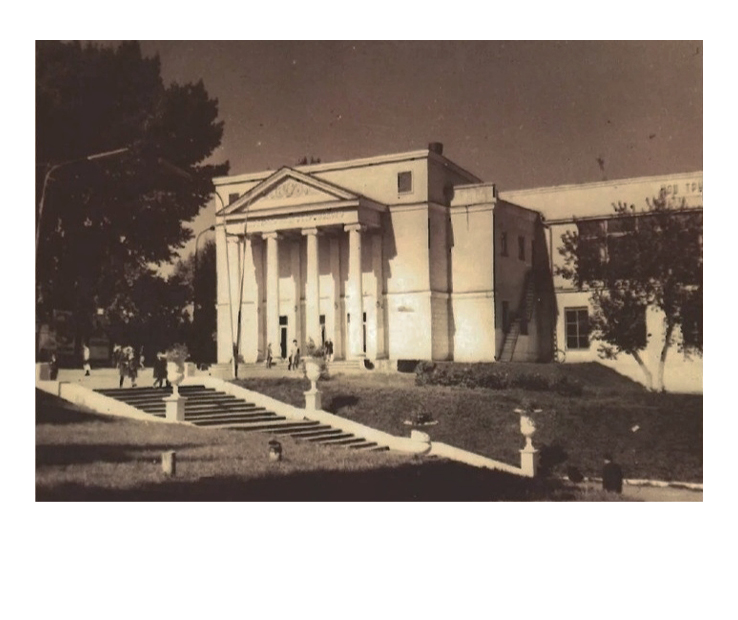

Удивительный драмтеатр, пассаж Фирсова, и да, Ленин в зимней одежде! А ещё свой медный всадник, ведь Бийск — единственный город за Уралом, основанный по прямому указу Петра I.

Я жила в старом центре, недалеко от трамвайного кольца, и мой маршрут в детскую библиотеку проходил по всем этим улочкам. Как только переходила дорогу, казалось, что время останавливалось и я оказывалась в другом мире. Тёмные аллеи, деревянные мостки. Кинотеатры «Смена» и «Сибирь», нигде ничего подобного я больше и не встречала. А очереди цыган на фильм «Табор уходит в небо», это что-то! Говорили, что они скупали все первые ряды и рыдали на весь зал. Будучи старше, я уже понимала почему)

Теперь я редко здесь бываю, но всегда стараюсь показать детям то время и рассказать о нём. Через призму детских воспоминаний сама становлюсь младше и ближе к ним. Библиотека Шукшина и детская 🏫📚 находились в одном здании, напротив Госбанка. В этом же месте был какой-то универсам, в котором можно было найти всё, от шпильки до булавки. Иногда, в морозы, я забегала туда погреться, руки сильно мёрзли. Высокие потолки и кафельные плитки на полу, деревянные прилавки и продавщицы с золотыми коронками.

Наконец-то волшебная дверь в библиотеку, лестница сразу вела на 2 этаж. Свой абонемент и первый ящик с книжками я помню в деталях, удивительный шрифт и совершенно фантастический запах. Чтобы давали книги домой, надо было сначала брать какие-либо тонкие и очень быстро читаемые. Читала я лет с 5, поэтому субботу я ждала, чтобы читать и потом в воскресенье снова туда пойти.

Потом уже, узнав меня ближе, библиотекари давали новые толстые книги в читальный зал! Это прямо не знаю с чем сейчас сравнить. Весь световой день я читала. Пиноккио, Муфта, Полуботинок и Моховая борода, Муми-тролли. Какие там были иллюстрации!

Боже, как мне туда хочется иногда вернуться, на минутку окунуться в атмосферу волшебства и осознавать, что всё это придумали люди, обычные, как и я.

Это место сейчас не существует, говорят, был пожар, но дверь осталась. И если я рядом, всегда туда заглядываю, ну, вдруг. Сейчас поищу фото, а могу прислать на почту открытки старого Бийска (артефакты). На фото везде улица Льва Толстого, все упомянутые здания и библиотека (помечена стрелкой) находятся на этой улице. Хотела добавить ещё про памятник Петру, но его не было в моём детстве, а вместо Краеведческого музея Виталия Бианки (он бийчанин) теперь Музей Чуйского тракта, что не менее прекрасно!

А ведь это бывший купеческий торговый центр и начало Чуйского тракта, это нынешней наукоград и предгорья Алтая.

Здесь так много старинных зданий из кирпича с разными историями, от некоторых лучше себя беречь, а иные хотелось бы передавать своим детям.

Удивительный драмтеатр, пассаж Фирсова, и да, Ленин в зимней одежде! А ещё свой медный всадник, ведь Бийск — единственный город за Уралом, основанный по прямому указу Петра I.

Я жила в старом центре, недалеко от трамвайного кольца, и мой маршрут в детскую библиотеку проходил по всем этим улочкам. Как только переходила дорогу, казалось, что время останавливалось и я оказывалась в другом мире. Тёмные аллеи, деревянные мостки. Кинотеатры «Смена» и «Сибирь», нигде ничего подобного я больше и не встречала. А очереди цыган на фильм «Табор уходит в небо», это что-то! Говорили, что они скупали все первые ряды и рыдали на весь зал. Будучи старше, я уже понимала почему)

Теперь я редко здесь бываю, но всегда стараюсь показать детям то время и рассказать о нём. Через призму детских воспоминаний сама становлюсь младше и ближе к ним. Библиотека Шукшина и детская 🏫📚 находились в одном здании, напротив Госбанка. В этом же месте был какой-то универсам, в котором можно было найти всё, от шпильки до булавки. Иногда, в морозы, я забегала туда погреться, руки сильно мёрзли. Высокие потолки и кафельные плитки на полу, деревянные прилавки и продавщицы с золотыми коронками.

Наконец-то волшебная дверь в библиотеку, лестница сразу вела на 2 этаж. Свой абонемент и первый ящик с книжками я помню в деталях, удивительный шрифт и совершенно фантастический запах. Чтобы давали книги домой, надо было сначала брать какие-либо тонкие и очень быстро читаемые. Читала я лет с 5, поэтому субботу я ждала, чтобы читать и потом в воскресенье снова туда пойти.

Потом уже, узнав меня ближе, библиотекари давали новые толстые книги в читальный зал! Это прямо не знаю с чем сейчас сравнить. Весь световой день я читала. Пиноккио, Муфта, Полуботинок и Моховая борода, Муми-тролли. Какие там были иллюстрации!

Боже, как мне туда хочется иногда вернуться, на минутку окунуться в атмосферу волшебства и осознавать, что всё это придумали люди, обычные, как и я.

Это место сейчас не существует, говорят, был пожар, но дверь осталась. И если я рядом, всегда туда заглядываю, ну, вдруг. Сейчас поищу фото, а могу прислать на почту открытки старого Бийска (артефакты). На фото везде улица Льва Толстого, все упомянутые здания и библиотека (помечена стрелкой) находятся на этой улице. Хотела добавить ещё про памятник Петру, но его не было в моём детстве, а вместо Краеведческого музея Виталия Бианки (он бийчанин) теперь Музей Чуйского тракта, что не менее прекрасно!

С уважением,

Ольга Коврова

Ольга Коврова

Братск.

Двор детства

Двор детства

Здравствуйте.

Какая интересная у вас задумка! Сразу захотелось написать о своём любимом месте в Братске.

Много ли в моём городе мест необычных, таинственных, дарящих силу, исполняющих желания? Наверное, столько, сколько жителей в Братске. Ведь у каждого такое заветное место своё. И, думаю, даже не одно. У меня их несколько. Это и залив — сколько важных решений принято (услышано?) на его берегу; и дорожки в бывшем моём микрорайоне — мимо рынка, школы, любимого в детстве книжного магазина… Но есть одно место, куда я прихожу чаще всего, — двор моего детства. Хотя нет: двор это перед домом, а мне нравится бродить за ним. Здесь сами собой уходят, растворяются все неприятности и проблемы взрослой жизни. Стоит только посмотреть на небо в прорезях ветвей, найти подорожник между усеянными сосновыми иглами плитками, поймать отражение солнца в окнах. А если прислушаться к скрипу сосен и ветру в их кронах, то можно услышать что-то вроде песни. Например, такой:

В муравейнике привычном,

В бесконечном, хаотичном,

Нескончаемом движении спеша,

Ощущая раздраженье,

Ты отбросишь все сомненья

И сбежишь туда, куда зовёт душа.

А здесь сосны всё так же касаются неба.

Ветер, прячась в ветвях, будет шишки кидать.

И покажется вдруг, что ты взрослым и не был,

Когда вспомнишь о том, что умеешь летать.

Так устроено, что каждый,

Незначительный и важный,

Хочет в этой жизни счастье обрести.

Их метанья наблюдая

В поисках земного рая,

Улыбнёшься: ты сумел его найти.

Он где кронами сосны касаются неба.

Где, дразня, будет ветер с тобою играть.

И окажется вдруг, что ты взрослым и не был,

Когда вспомнишь о том, что умеешь летать.

Какая интересная у вас задумка! Сразу захотелось написать о своём любимом месте в Братске.

Много ли в моём городе мест необычных, таинственных, дарящих силу, исполняющих желания? Наверное, столько, сколько жителей в Братске. Ведь у каждого такое заветное место своё. И, думаю, даже не одно. У меня их несколько. Это и залив — сколько важных решений принято (услышано?) на его берегу; и дорожки в бывшем моём микрорайоне — мимо рынка, школы, любимого в детстве книжного магазина… Но есть одно место, куда я прихожу чаще всего, — двор моего детства. Хотя нет: двор это перед домом, а мне нравится бродить за ним. Здесь сами собой уходят, растворяются все неприятности и проблемы взрослой жизни. Стоит только посмотреть на небо в прорезях ветвей, найти подорожник между усеянными сосновыми иглами плитками, поймать отражение солнца в окнах. А если прислушаться к скрипу сосен и ветру в их кронах, то можно услышать что-то вроде песни. Например, такой:

В муравейнике привычном,

В бесконечном, хаотичном,

Нескончаемом движении спеша,

Ощущая раздраженье,

Ты отбросишь все сомненья

И сбежишь туда, куда зовёт душа.

А здесь сосны всё так же касаются неба.

Ветер, прячась в ветвях, будет шишки кидать.

И покажется вдруг, что ты взрослым и не был,

Когда вспомнишь о том, что умеешь летать.

Так устроено, что каждый,

Незначительный и важный,

Хочет в этой жизни счастье обрести.

Их метанья наблюдая

В поисках земного рая,

Улыбнёшься: ты сумел его найти.

Он где кронами сосны касаются неба.

Где, дразня, будет ветер с тобою играть.

И окажется вдруг, что ты взрослым и не был,

Когда вспомнишь о том, что умеешь летать.

Включить звуки города:

С уважением,

Кочеткова Екатерина

Кочеткова Екатерина

Верея.

Дом

Дом

Добрый день.

Жил-был Дом. Жил он в городе Верея, самом маленьком городе московской области, но с большим историческим прошлым, — городе воинской доблести. Там, где сражались воины, там, где местные жители помнят и чтят свою историю, носят цветы к памятникам защитников и победителей. Там, где протекает извилистая река Протва. Там, где живут удивительные люди. Вот там и стоит уже с 1911 года Дом, с которым так неожиданно и так крепко переплелись нити моей судьбы…

А как всё началось?

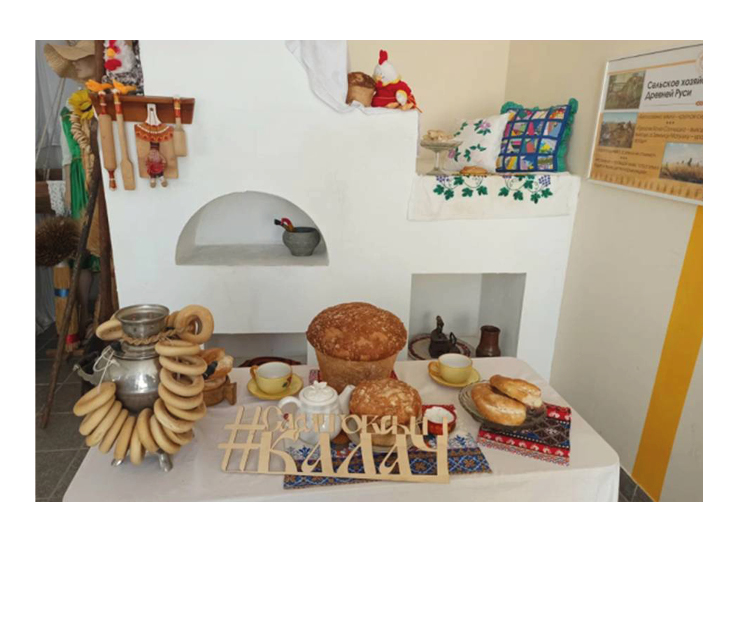

Как ни странно, всё началось с… крепостных стен, калачей, яблок, чая с пастилой, ну и, конечно, со Святителя Филарета Московского и Коломенского.

Догадались?

Да, эта история началась в подмосковном городе Коломна.

Как-то летом мы всей семьёй приехали туда на пару дней. Приехали случайно, и совершенно случайно зашли в церковь, где когда-то служил Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), который является моим дальним предком. Мы всегда называли его Филаретом Московским, но то, что я случайно «встречу» его в Коломне, там, где его очень почитают, никто и предположить не мог. Перед иконой Святителя Филарета я попросила его, своего родственника, помочь мне найти мой жизненный путь, дать мне знак, куда идти, — это и было начало пути, запрос во Вселенную и начало этой удивительной истории.

Вдохновившись коломенскими музеями, мы с мужем решили создать некое пространство, где можно было бы проводить мастер-классы для детей, слушать классическую музыку, а главное — чтобы это было место для людей. Эта мысль (купить что-нибудь старинно-разваленное и сделать из него «нечто») меня настолько зацепила, такое хорошее от неё было послевкусие, что, когда мы вернулись на дачу в Верею, я сразу начала просматривать старый фонд. А учитывая, что я влюблена в этот город, в верейских людей, было решено искать именно здесь. Мы искали, искали и случайно нашли ЕГО. Хотя вначале меня он совершенно не впечатлил: с одной стороны помойка, с другой — белый трёхэтажный коттедж. Но когда мы вошли — о Боги, какой там был запах! Тёплый, дачный, старинный… А какой сруб, какие наличники в стиле модерн, какая печка!.. Меня даже не испугал год его рождения — 1911!

И я поняла — Дом мой.

Мне было уже всё равно, что будет дальше, какие трудности придётся пройти, чтобы Дом стал нашим, — я поняла главное: мы с ним подружимся!

Когда начались восстановительные работы, стало понятно, что дом не хочет умирать, он хочет жить и всячески помогает нам его спасти. Вот так, вроде бы случайно, и началась история Дома с Душой. Прошёл уже год нашей совместной жизни с Домом, и оказалось, что Дом — это живое существо, в нём снова зарождается жизнь, приходят люди, смотрят, вдыхают его запах, не спеша пьют чай из самовара, вспоминают, общаются, радуются. А самое главное — Дом даёт нам чувство счастья.

Жил-был Дом. Жил он в городе Верея, самом маленьком городе московской области, но с большим историческим прошлым, — городе воинской доблести. Там, где сражались воины, там, где местные жители помнят и чтят свою историю, носят цветы к памятникам защитников и победителей. Там, где протекает извилистая река Протва. Там, где живут удивительные люди. Вот там и стоит уже с 1911 года Дом, с которым так неожиданно и так крепко переплелись нити моей судьбы…

А как всё началось?

Как ни странно, всё началось с… крепостных стен, калачей, яблок, чая с пастилой, ну и, конечно, со Святителя Филарета Московского и Коломенского.

Догадались?

Да, эта история началась в подмосковном городе Коломна.

Как-то летом мы всей семьёй приехали туда на пару дней. Приехали случайно, и совершенно случайно зашли в церковь, где когда-то служил Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), который является моим дальним предком. Мы всегда называли его Филаретом Московским, но то, что я случайно «встречу» его в Коломне, там, где его очень почитают, никто и предположить не мог. Перед иконой Святителя Филарета я попросила его, своего родственника, помочь мне найти мой жизненный путь, дать мне знак, куда идти, — это и было начало пути, запрос во Вселенную и начало этой удивительной истории.

Вдохновившись коломенскими музеями, мы с мужем решили создать некое пространство, где можно было бы проводить мастер-классы для детей, слушать классическую музыку, а главное — чтобы это было место для людей. Эта мысль (купить что-нибудь старинно-разваленное и сделать из него «нечто») меня настолько зацепила, такое хорошее от неё было послевкусие, что, когда мы вернулись на дачу в Верею, я сразу начала просматривать старый фонд. А учитывая, что я влюблена в этот город, в верейских людей, было решено искать именно здесь. Мы искали, искали и случайно нашли ЕГО. Хотя вначале меня он совершенно не впечатлил: с одной стороны помойка, с другой — белый трёхэтажный коттедж. Но когда мы вошли — о Боги, какой там был запах! Тёплый, дачный, старинный… А какой сруб, какие наличники в стиле модерн, какая печка!.. Меня даже не испугал год его рождения — 1911!

И я поняла — Дом мой.

Мне было уже всё равно, что будет дальше, какие трудности придётся пройти, чтобы Дом стал нашим, — я поняла главное: мы с ним подружимся!

Когда начались восстановительные работы, стало понятно, что дом не хочет умирать, он хочет жить и всячески помогает нам его спасти. Вот так, вроде бы случайно, и началась история Дома с Душой. Прошёл уже год нашей совместной жизни с Домом, и оказалось, что Дом — это живое существо, в нём снова зарождается жизнь, приходят люди, смотрят, вдыхают его запах, не спеша пьют чай из самовара, вспоминают, общаются, радуются. А самое главное — Дом даёт нам чувство счастья.

Включить звуки города:

С ув., директор Вельской библиотечной системы Елена Поталюнас

Вельск.

Набережная

Набережная

P. S. Отдельная благодарность за приглашение написать письмо от руки! Это чудесно:)

Я хочу рассказать вам о своём городе. Сейчас почти девять часов утра, в моё широко распахнутое окно огромной обнимающей шалью заглядывает синее, по-осеннему яркое небо. Мой город — Вельск. Город, где видно небо. «Много, где небо видно», — скажете вы, но каждый, кто побывал в Вельске, соглашается, что неба в Вельске особенно много. С облаками, звёздами, северными сияниями. Мы даже в стикерпак, посвящённый городу, добавили вот такую наклейку.

А ещё в нашем городе совершенно необычная Набережная. Она без реки. Из моего окна реку видно — шёлковая лента далеко, за лугом. Северная река Вель — своенравная, поменяла русло и «убежала» от города; теперь Набережная с променадом, ротондой, сценой возвышаются над широким лугом.

Сердце города, место притяжения, отдыха, прогулок и свиданий — Набережная. Взгляните, кто там «спешит», кутаясь в зипун? Михайло Ломоносов! Памятник знаменитому земляку, проходившему почти три сотни лет назад через Вельск в Москву, это не только украшение нашей Набережной, но и единственный в России памятник учёному в его молодые годы.

Старинные купеческие дома прекрасно сохранились в большинстве своём в Вельске и превращают прогулку в настоящее приключение — ах, какие наличники, крылечки, мезонины…

У этого домика не просто так лошадь. Это — земская станция, где сто лет назад отдыхали ямщики, пили чай приезжие, останавливались гости. Да и сейчас почти ничего не изменилось, в бутик-отеле «Троицкий» рады путешественникам, разве что кони там теперь стоят железные.

А к лошадкам в городе отношение особое — Хорошевский коневодческий комплекс единственный в Архангельской области и старейший на северо-западе России. Вельская тройка знаменита далеко за пределами Архангельской области, а суперджет «России» гордо носит имя нашего города и яркую ливрею с тройкой.

В городе можно встретить и лошадок деревянных, украшенных розанами и тюльпанами важской свободно-кистевой росписи.

И не только лошадок — остановки, скамейки, указатели, наряды и зонты у нас «расцвели», а горожане говорят, что Вельск — город расписной! Традиционная северная роспись встречается в городе повсеместно, да и мастер-классы тоже регулярно проходят. Если захочет капризная красавица «цветочек аленький», мы знаем, как помочь — приезжайте в Вельск, будет и цветочек. Именно его, артефакт города с расписным розаном, я хочу подарить вашей команде!

…Окно, которое я широко распахнула в первом абзаце, это окно кабинета директора Вельской библиотечной системы. Центральная библиотека имени А. Ф. Орлова тоже расположена на Набережной…

Двухэтажный особняк, которому больше ста лет, с высокими потолками, украшенными лепниной, с парадной лестницей и камином, он хранит самые интересные истории и с радостью встречает гостей. В нашей библиотеке не только книги, журналы и тишина читального зала, но и звонкий смех из молодёжного пространства «Панорама», и музыка из студии звукозаписи, и удивлённые возгласы туристов, заглянувших в Визит-центр Вельского района, расположенный в библиотеке.

«Все дороги ведут в Вельск!» — говорим мы и приглашаем в гости!

А ещё в нашем городе совершенно необычная Набережная. Она без реки. Из моего окна реку видно — шёлковая лента далеко, за лугом. Северная река Вель — своенравная, поменяла русло и «убежала» от города; теперь Набережная с променадом, ротондой, сценой возвышаются над широким лугом.

Сердце города, место притяжения, отдыха, прогулок и свиданий — Набережная. Взгляните, кто там «спешит», кутаясь в зипун? Михайло Ломоносов! Памятник знаменитому земляку, проходившему почти три сотни лет назад через Вельск в Москву, это не только украшение нашей Набережной, но и единственный в России памятник учёному в его молодые годы.

Старинные купеческие дома прекрасно сохранились в большинстве своём в Вельске и превращают прогулку в настоящее приключение — ах, какие наличники, крылечки, мезонины…

У этого домика не просто так лошадь. Это — земская станция, где сто лет назад отдыхали ямщики, пили чай приезжие, останавливались гости. Да и сейчас почти ничего не изменилось, в бутик-отеле «Троицкий» рады путешественникам, разве что кони там теперь стоят железные.

А к лошадкам в городе отношение особое — Хорошевский коневодческий комплекс единственный в Архангельской области и старейший на северо-западе России. Вельская тройка знаменита далеко за пределами Архангельской области, а суперджет «России» гордо носит имя нашего города и яркую ливрею с тройкой.

В городе можно встретить и лошадок деревянных, украшенных розанами и тюльпанами важской свободно-кистевой росписи.

И не только лошадок — остановки, скамейки, указатели, наряды и зонты у нас «расцвели», а горожане говорят, что Вельск — город расписной! Традиционная северная роспись встречается в городе повсеместно, да и мастер-классы тоже регулярно проходят. Если захочет капризная красавица «цветочек аленький», мы знаем, как помочь — приезжайте в Вельск, будет и цветочек. Именно его, артефакт города с расписным розаном, я хочу подарить вашей команде!

…Окно, которое я широко распахнула в первом абзаце, это окно кабинета директора Вельской библиотечной системы. Центральная библиотека имени А. Ф. Орлова тоже расположена на Набережной…

Двухэтажный особняк, которому больше ста лет, с высокими потолками, украшенными лепниной, с парадной лестницей и камином, он хранит самые интересные истории и с радостью встречает гостей. В нашей библиотеке не только книги, журналы и тишина читального зала, но и звонкий смех из молодёжного пространства «Панорама», и музыка из студии звукозаписи, и удивлённые возгласы туристов, заглянувших в Визит-центр Вельского района, расположенный в библиотеке.

«Все дороги ведут в Вельск!» — говорим мы и приглашаем в гости!

С уважением,

Елена Вячеславовна Гыскэ

Елена Вячеславовна Гыскэ

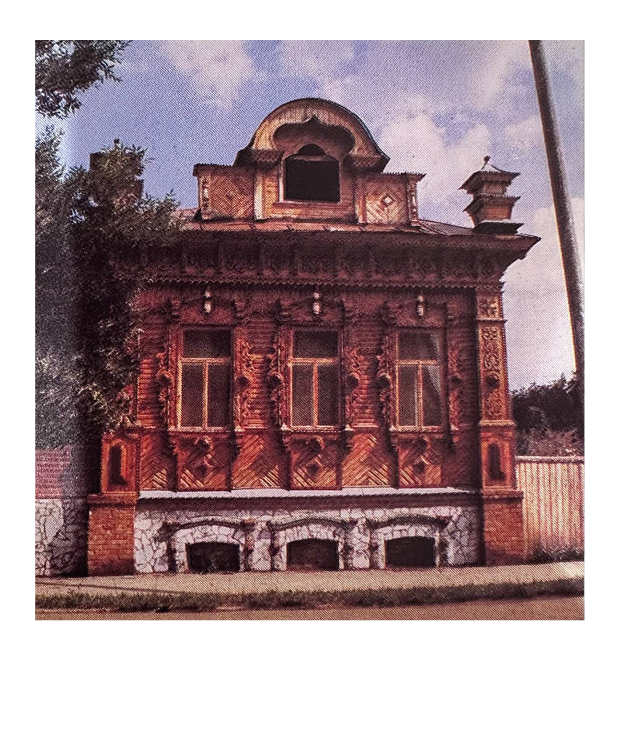

Весьегонск.

Дом купца Кочегарова

Дом купца Кочегарова

Добрый день.

Мой город N — Весьегонск. Известно выражение «по городам и весям». Весь — это поселение. Весь Йоганская — изначальное название места. Деревня Йогна существует и поныне. Сообщаю это, поскольку замечала, что город сразу привлекает своим названием. Н. В. Гоголь упоминает это место в «Мёртвых душах» с угрозой главному герою «препроводить его в какой-нибудь Весьегонск».

Я препроводила себя в эти края сама, десять лет назад уехав из столицы и поселившись в деревне неподалёку.

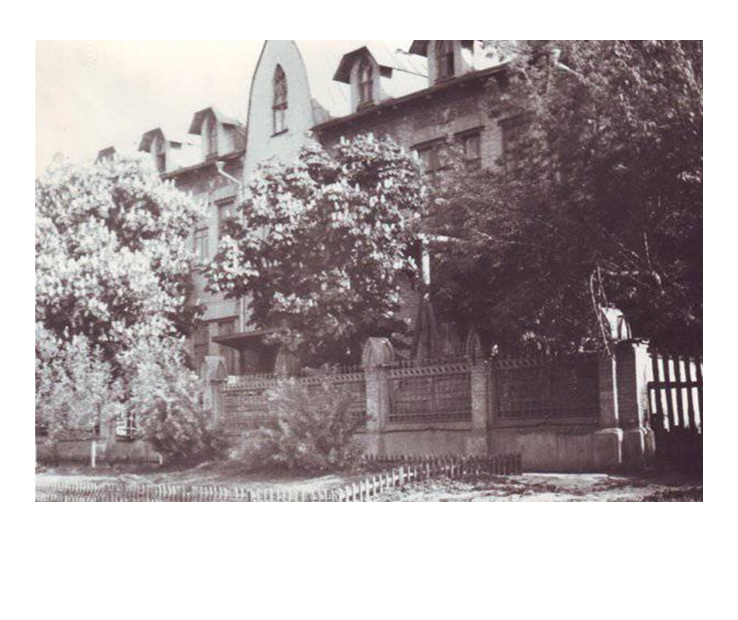

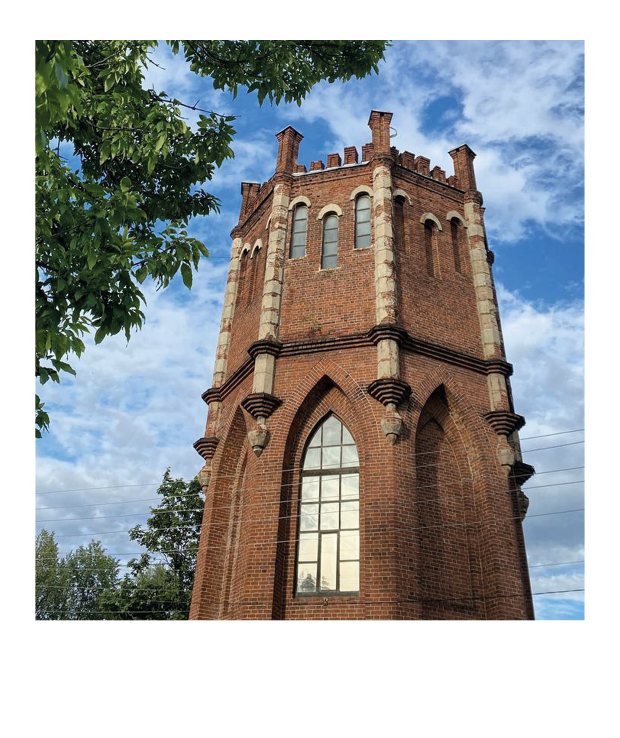

Самому северному городу Тверской области, население которого 5 тысяч человек, пришлось в середине прошлого века пожертвовать ¾ своей территории и оказаться под водой при строительстве Рыбинского водохранилища. Но несколько домов сохранилось, их перевезли в глубь города. Среди них есть дом — моё место силы.

Дом купца Кочегарова — ныне библиотека города. Раньше на первом этаже у купца была книжная лавка, а на втором он жил с семьёй. Для меня этот дом стал местом, где сбываются мечты. После знакомства с главой и душой библиотеки Демидовой Светланой Юрьевной реализовались и мои задумки. Весьегонск, жители которого предпочитают велосипед любому другому транспорту, стал местом проведения велофестиваля с показом ретровелосипедов, своим гимном, авторскими сувенирами. Весьегонцы вместе со всей страной пишут в апреле Тотальный диктант. Секреты ручного ткачества, традиционных пасхальных писанок теперь известны горожанкам, и т. д.

Мне важно было приглашать горожан на свои авторские встречи, заседания книжного клуба, на «печу-кучу».

Когда я знакомлюсь с жителями, всегда спрашиваю про их любимые места города, «коллекционирую» их и хочу в будущем придумать такой туристический маршрут.

Мой город N — Весьегонск. Известно выражение «по городам и весям». Весь — это поселение. Весь Йоганская — изначальное название места. Деревня Йогна существует и поныне. Сообщаю это, поскольку замечала, что город сразу привлекает своим названием. Н. В. Гоголь упоминает это место в «Мёртвых душах» с угрозой главному герою «препроводить его в какой-нибудь Весьегонск».

Я препроводила себя в эти края сама, десять лет назад уехав из столицы и поселившись в деревне неподалёку.

Самому северному городу Тверской области, население которого 5 тысяч человек, пришлось в середине прошлого века пожертвовать ¾ своей территории и оказаться под водой при строительстве Рыбинского водохранилища. Но несколько домов сохранилось, их перевезли в глубь города. Среди них есть дом — моё место силы.

Дом купца Кочегарова — ныне библиотека города. Раньше на первом этаже у купца была книжная лавка, а на втором он жил с семьёй. Для меня этот дом стал местом, где сбываются мечты. После знакомства с главой и душой библиотеки Демидовой Светланой Юрьевной реализовались и мои задумки. Весьегонск, жители которого предпочитают велосипед любому другому транспорту, стал местом проведения велофестиваля с показом ретровелосипедов, своим гимном, авторскими сувенирами. Весьегонцы вместе со всей страной пишут в апреле Тотальный диктант. Секреты ручного ткачества, традиционных пасхальных писанок теперь известны горожанкам, и т. д.

Мне важно было приглашать горожан на свои авторские встречи, заседания книжного клуба, на «печу-кучу».

Когда я знакомлюсь с жителями, всегда спрашиваю про их любимые места города, «коллекционирую» их и хочу в будущем придумать такой туристический маршрут.

Включить звуки города:

Аня Кузнецова

Владимир.

Частный сектор за школой № 9

Частный сектор за школой № 9

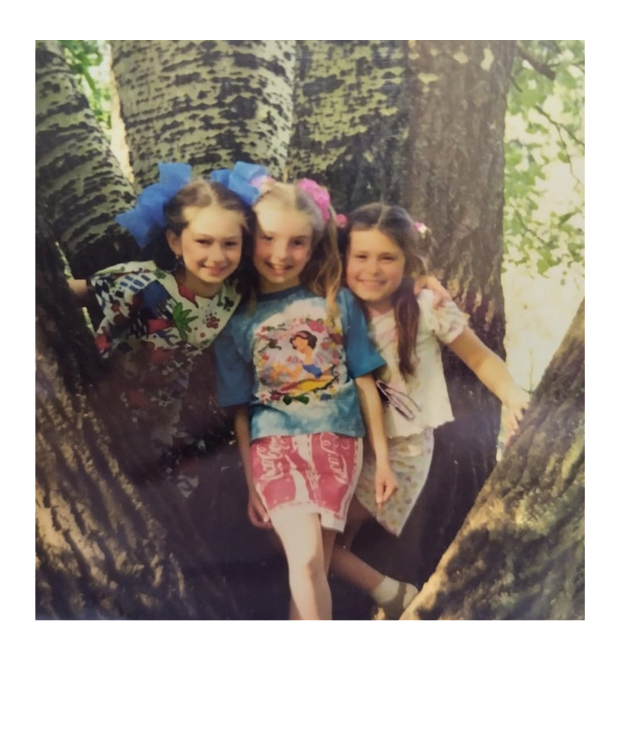

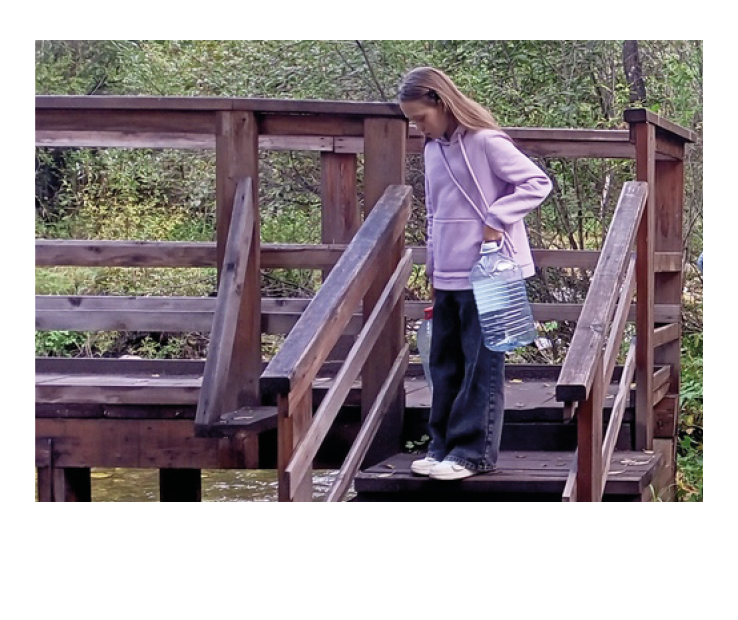

В подростковом возрасте я открыла для себя зону частного сектора — за моей школой и дальше к тогда ещё окраине города. Место, куда ещё не проникли двухполосные дороги, сетевые магазины и дома, загораживающие небо.

Одно из первых воспоминаний оттуда: лето, полдень, я иду с другом, и мы решаем прослушать все любимые песни на его плеере. Тогда я впервые услышала Snow by Red Hot Chili Peppers. И, несмотря на название, эта песня ассоциативно крепко связалась с тёплой летней атмосферой.

Я помню, что вокруг было очень тихо и что практически всю нашу прогулку нас окружали цветущие яблони — наверное, это было то, за что я изначально полюбила это место. Там мне было спокойно и можно было укрыться от всего внешнего и внутреннего хаоса и гула машин.

Следующее воспоминание — я иду праздновать выпускной из 9 класса к однокласснику, который живёт в этом частном секторе. Кажется, это была моя первая вписка. Опаздываю, немного блуждаю, но чувствую, что потом я буду с теплом вспоминать этот день. Так и случилось.

Потом я привела в это место мальчика, который стал моим первым парнем. Это как раз было удобное место для прогулок — между моим и его районами, малолюдное и практически спрятанное от посторонних глаз. А ещё оттуда было удобно вместе находить на небе созвездие Большой Медведицы, и это мне казалось безумно романтичным.

Закономерно, мы проходим через эмоционально тяжёлые периоды и через расставание, и все свои грустные чувства я несу вместе с собой в этот частный сектор. Слушаю Satellite by Nickelback, и думаю, что мы так и не стали друг для друга whole world & satellite (простите за смазливость, но это действительно так ощущалось!).

Те самые строчки из песни:

You can be my whole world,

If I can be your satellite.

Почему-то это место казалось безопасным для любых моментов моей жизни. Тёплой дружбы, разговоров о сложных отношениях с мамой и бабушкой, первой любви, первых слёз грусти, что он одновременно вышел из ВК с той самой девочкой, к которой я ревновала (да!), сплетен об одноклассниках и о той самой вредной физичке.

С переездом в Москву я стала гораздо реже там бывать. Но в мае 2023 попросила подругу, с которой мы ранее часто там гуляли, пройтись со мной по всем знакомым и любимым улицам. Эти фотографии — с того дня.

Одно из первых воспоминаний оттуда: лето, полдень, я иду с другом, и мы решаем прослушать все любимые песни на его плеере. Тогда я впервые услышала Snow by Red Hot Chili Peppers. И, несмотря на название, эта песня ассоциативно крепко связалась с тёплой летней атмосферой.

Я помню, что вокруг было очень тихо и что практически всю нашу прогулку нас окружали цветущие яблони — наверное, это было то, за что я изначально полюбила это место. Там мне было спокойно и можно было укрыться от всего внешнего и внутреннего хаоса и гула машин.

Следующее воспоминание — я иду праздновать выпускной из 9 класса к однокласснику, который живёт в этом частном секторе. Кажется, это была моя первая вписка. Опаздываю, немного блуждаю, но чувствую, что потом я буду с теплом вспоминать этот день. Так и случилось.

Потом я привела в это место мальчика, который стал моим первым парнем. Это как раз было удобное место для прогулок — между моим и его районами, малолюдное и практически спрятанное от посторонних глаз. А ещё оттуда было удобно вместе находить на небе созвездие Большой Медведицы, и это мне казалось безумно романтичным.

Закономерно, мы проходим через эмоционально тяжёлые периоды и через расставание, и все свои грустные чувства я несу вместе с собой в этот частный сектор. Слушаю Satellite by Nickelback, и думаю, что мы так и не стали друг для друга whole world & satellite (простите за смазливость, но это действительно так ощущалось!).

Те самые строчки из песни:

You can be my whole world,

If I can be your satellite.

Почему-то это место казалось безопасным для любых моментов моей жизни. Тёплой дружбы, разговоров о сложных отношениях с мамой и бабушкой, первой любви, первых слёз грусти, что он одновременно вышел из ВК с той самой девочкой, к которой я ревновала (да!), сплетен об одноклассниках и о той самой вредной физичке.

С переездом в Москву я стала гораздо реже там бывать. Но в мае 2023 попросила подругу, с которой мы ранее часто там гуляли, пройтись со мной по всем знакомым и любимым улицам. Эти фотографии — с того дня.

Вологда.

Деревянное крыльцо

соседнего дома

Деревянное крыльцо

соседнего дома

Ярослава Комиссарова

Здравствуйте. Меня зовут Ярослава Комиссарова. Я родилась и живу в Петербурге, но хочу вам прислать заметку о Вологде, где провела большую часть детства. Также прилагаю рисунок, который нарисовала 10 лет назад: та же улица, то же место, что врезалось в память. И две плёночные фотографии.

Пройтись по деревянным мосткам — отбить каблучную дробь. Здесь, в старом городе, средь аккуратных деревянных домов, стоят два храма 17-го и 18-го века, оставшиеся от былого мужского монастыря. Раньше монастырь соседствовал с околотком Ивана Грозного: он когда-то раздумывал, где ставить столицу, а Вологда в ту бытность была в почёте — сквозь неё пролегал торговый архангельский тракт.

Столица не случилась, а каменные глыбы, подготовленные для царских стен, пошли на монастырское строительство и звание: храмы на каменье. Век их знает многое: польское разорение, устранение прихода, советское безвременье и безнадобность. С 60-х годов прошлого столетия помещения заняли Грабаревские мастерские, сегодня туда можно зайти.

Но моё знакомство началось с другого. Был 97-й год, и я, семилетняя и воодушевлённая, сидя на деревянном крыльце соседнего дома, срисовывала причудливые вазоны и шпиль Варлаама Хутынского. В отличие от строгого Ильинского — он на высоком подклете и вытянут по оси. Трапезная, трёхъярусная колокольня, место служения; на вазонах кресты, а крыльцо — полуротонда раннего классицизма. Столичная барышня в вычурном платье наспех, не разобравшись, залетела на службу строгого северорусского устава.

Учитель рисования говорил смотреть большими формами, не закапываться в мелочах. Понимал, что юный глаз разбегается во всём этом праздничном благолепии. Мы несколько раз возвращались доделывать работу, и тот сентябрь врезался в память запахом старого мокрого дерева, опадающей листвы, сжигаемой в больших бочках, мокрого ветра. Были ещё серые гуси, сбивающиеся в клин, рыхлый кирпич, серебряные лужи и холодный солнечный свет, пунктиром рисующий рябь на побелённых стенах.

У бабушки в Вологде я прожила девять лет. Так получилось, политическая привычная нестабильность. Вернувшись в девять в Петербург, я всё так же тянулась при первой возможности в маленький северный город. Он взрослел вместе со мной, но не та улица. В городе её сохранили неизменным уголком, во многом понимая эту необходимость для приезжего. Это мне на руку, особенно осенью, когда, примостившись на ступенях дома напротив, уменьшившихся за 25 лет, я слышу, как в соседнем дворе сжигают в металлических бочках сухие листья, как шуршит, пригибаясь к камням, трава и холодный ветер разносит острый обрывистый окрик улетающего птичьего клина.

Пройтись по деревянным мосткам — отбить каблучную дробь. Здесь, в старом городе, средь аккуратных деревянных домов, стоят два храма 17-го и 18-го века, оставшиеся от былого мужского монастыря. Раньше монастырь соседствовал с околотком Ивана Грозного: он когда-то раздумывал, где ставить столицу, а Вологда в ту бытность была в почёте — сквозь неё пролегал торговый архангельский тракт.

Столица не случилась, а каменные глыбы, подготовленные для царских стен, пошли на монастырское строительство и звание: храмы на каменье. Век их знает многое: польское разорение, устранение прихода, советское безвременье и безнадобность. С 60-х годов прошлого столетия помещения заняли Грабаревские мастерские, сегодня туда можно зайти.

Но моё знакомство началось с другого. Был 97-й год, и я, семилетняя и воодушевлённая, сидя на деревянном крыльце соседнего дома, срисовывала причудливые вазоны и шпиль Варлаама Хутынского. В отличие от строгого Ильинского — он на высоком подклете и вытянут по оси. Трапезная, трёхъярусная колокольня, место служения; на вазонах кресты, а крыльцо — полуротонда раннего классицизма. Столичная барышня в вычурном платье наспех, не разобравшись, залетела на службу строгого северорусского устава.

Учитель рисования говорил смотреть большими формами, не закапываться в мелочах. Понимал, что юный глаз разбегается во всём этом праздничном благолепии. Мы несколько раз возвращались доделывать работу, и тот сентябрь врезался в память запахом старого мокрого дерева, опадающей листвы, сжигаемой в больших бочках, мокрого ветра. Были ещё серые гуси, сбивающиеся в клин, рыхлый кирпич, серебряные лужи и холодный солнечный свет, пунктиром рисующий рябь на побелённых стенах.

У бабушки в Вологде я прожила девять лет. Так получилось, политическая привычная нестабильность. Вернувшись в девять в Петербург, я всё так же тянулась при первой возможности в маленький северный город. Он взрослел вместе со мной, но не та улица. В городе её сохранили неизменным уголком, во многом понимая эту необходимость для приезжего. Это мне на руку, особенно осенью, когда, примостившись на ступенях дома напротив, уменьшившихся за 25 лет, я слышу, как в соседнем дворе сжигают в металлических бочках сухие листья, как шуршит, пригибаясь к камням, трава и холодный ветер разносит острый обрывистый окрик улетающего птичьего клина.

Вольск.

Заброшенный карьер

Заброшенный карьер

Анна Милашевская

Заброшенный карьер в городе Вольске — для меня это место не просто силы. Это центр генерации всех идей и мечтаний.

Приезжая в город, ведёшь туда всех своих коллег и знакомых, чтобы рассказать о всех чудесах, которые должны тут происходить.

Главный рок-концерт страны, театральная постановка греческой трагедии, площадка исторических и фантастических фестивалей.

Сейчас тут редко кого встретишь. Карьер огромного размера, белого слепящего цвета слепит летом глаза. Внизу, в долине, где расположилось большое озеро, среди выросших редких деревьев, сложного растительного биома сидят в тиши рыбаки. Но словно бы они и не ловят рыбу. Словно сидят и наслаждаются этими чудными звуками, которые отражаются от белых стен амфитеатра карьера. На фотографиях невозможно передать его монументальность, величие. Человек здесь кажется таким маленьким и незначительным.

От центра города до карьера проще доехать на автобусе, но мне нравится ходить пешком. Когда после долгого и тяжёлого пути вверх и вниз по нагорьям, среди полуразрушенных остатков советских поселений ты вдруг выпадаешь в эту белизну и космическую красоту Римского Колизея.

Много раз с коллегами-архитекторами мы мечтали, что могло бы здесь происходить или расположиться на краю этого прекрасного карьера. Но все всегда признавали, что его природная красота и заброшенность — это отчасти то, что даёт изголодавшемуся путнику такую фундаментальную силу, чтобы двигаться дальше!

Приезжая в город, ведёшь туда всех своих коллег и знакомых, чтобы рассказать о всех чудесах, которые должны тут происходить.

Главный рок-концерт страны, театральная постановка греческой трагедии, площадка исторических и фантастических фестивалей.

Сейчас тут редко кого встретишь. Карьер огромного размера, белого слепящего цвета слепит летом глаза. Внизу, в долине, где расположилось большое озеро, среди выросших редких деревьев, сложного растительного биома сидят в тиши рыбаки. Но словно бы они и не ловят рыбу. Словно сидят и наслаждаются этими чудными звуками, которые отражаются от белых стен амфитеатра карьера. На фотографиях невозможно передать его монументальность, величие. Человек здесь кажется таким маленьким и незначительным.

От центра города до карьера проще доехать на автобусе, но мне нравится ходить пешком. Когда после долгого и тяжёлого пути вверх и вниз по нагорьям, среди полуразрушенных остатков советских поселений ты вдруг выпадаешь в эту белизну и космическую красоту Римского Колизея.

Много раз с коллегами-архитекторами мы мечтали, что могло бы здесь происходить или расположиться на краю этого прекрасного карьера. Но все всегда признавали, что его природная красота и заброшенность — это отчасти то, что даёт изголодавшемуся путнику такую фундаментальную силу, чтобы двигаться дальше!

С уважением,

Мария Еригина

Мария Еригина

Выборг.

Старый город

Старый город

Здравствуйте!

Когда мне говорят «расскажи о своём городе», мне становится немножко грустно. Так сложилось, что я человек мира. Придумала так отвечать, когда меня спрашивают про мой город.

Я ребёнок военных, а это по факту рождения в семье делает тебя кочевником. Каждые три года новый город становится на время твоим, а потом в калейдоскопе событий собирается новый свой город. Рождаются дети военных там, где маму застиг момент родов, или мама едет рожать малыша к своим родителям в свой город. И вот ты рождаешься где-то. У мамы свой город, у папы свой город, а у тебя весь мир.

Безусловно есть города, где ты бываешь чаще, но нет города, в который ты возвращаешься, потому что зубы ломит от тоски по малой Родине. И моя история могла бы закончиться на этом месте, омытая слезой сиротки без порта приписки… но! Ещё одна черта детей военных, кроме умения собрать чемодан пока горит спичка, — никогда не унывать! Так я решила не унывать и называть своими те города, которые отзываются в моём сердце, не оставляют равнодушной.

Для того, чтобы город стал своим, в нём не обязательно нужно родиться и цензом оседлости доказать свою верность. Его нужно полюбить и показать своими глазами максимальному количеству людей, чтобы они тоже в него влюбились. Именно так, влюбляя людей в «свой» город, ты вдыхаешь в него жизнь.

Сегодня я хочу любящими глазами показать вам свой Выборг.

Мы встретились случайно. Он неожиданно стал заигрывать со мной, то подмигивая из случайной статьи, то гордо глядя на меня с фотографий охотников за впечатлениями. Когда случайные касания переросли в настойчивое желание посмотреть в глаза, я уже протягивала проводнице свой паспорт в доказательство серьёзности своего намерения.

И вот я стою на вокзале, расставляю руки в широких объятиях — ну, здравствуй, Выборг, а вот и я! Он сразу обнял меня своими архитектурными лапами, прижал к башне с часами и открыл мне ворота своей крепости. Его часы тик-так, моё сердце тук-тук… мне не нужен расклад на картах таро, я кожей почувствовала — это любовь! Меня с ходу заворожил его северный скандинавский акцент, с которым он говорил со мной на любые темы, отвечал на все мои вопросы.

Есть ли там место, где загадывать желание? Да весь город создан для этого! Но он не как неразборчивый джин возьмёт на реализацию любое твоё случайное желание, он спросит: «А ты точно именно этого хочешь?» Знаками на фасадах зданий, случайными надписями в пространстве, внезапным ветром, откликнувшимся на твои мысли.

Простая прогулка по старому городу похожа на разговор с волшебником, который нежно расспросит тебя о том, чего ты хочешь, и придумает, как помочь это реализовать.

Выборг — это город, который даёт каждому то, что нужно именно сейчас.

Приезжайте поговорить со старым городом, он точно найдёт для вас особенные слова.

Когда мне говорят «расскажи о своём городе», мне становится немножко грустно. Так сложилось, что я человек мира. Придумала так отвечать, когда меня спрашивают про мой город.

Я ребёнок военных, а это по факту рождения в семье делает тебя кочевником. Каждые три года новый город становится на время твоим, а потом в калейдоскопе событий собирается новый свой город. Рождаются дети военных там, где маму застиг момент родов, или мама едет рожать малыша к своим родителям в свой город. И вот ты рождаешься где-то. У мамы свой город, у папы свой город, а у тебя весь мир.

Безусловно есть города, где ты бываешь чаще, но нет города, в который ты возвращаешься, потому что зубы ломит от тоски по малой Родине. И моя история могла бы закончиться на этом месте, омытая слезой сиротки без порта приписки… но! Ещё одна черта детей военных, кроме умения собрать чемодан пока горит спичка, — никогда не унывать! Так я решила не унывать и называть своими те города, которые отзываются в моём сердце, не оставляют равнодушной.

Для того, чтобы город стал своим, в нём не обязательно нужно родиться и цензом оседлости доказать свою верность. Его нужно полюбить и показать своими глазами максимальному количеству людей, чтобы они тоже в него влюбились. Именно так, влюбляя людей в «свой» город, ты вдыхаешь в него жизнь.

Сегодня я хочу любящими глазами показать вам свой Выборг.

Мы встретились случайно. Он неожиданно стал заигрывать со мной, то подмигивая из случайной статьи, то гордо глядя на меня с фотографий охотников за впечатлениями. Когда случайные касания переросли в настойчивое желание посмотреть в глаза, я уже протягивала проводнице свой паспорт в доказательство серьёзности своего намерения.

И вот я стою на вокзале, расставляю руки в широких объятиях — ну, здравствуй, Выборг, а вот и я! Он сразу обнял меня своими архитектурными лапами, прижал к башне с часами и открыл мне ворота своей крепости. Его часы тик-так, моё сердце тук-тук… мне не нужен расклад на картах таро, я кожей почувствовала — это любовь! Меня с ходу заворожил его северный скандинавский акцент, с которым он говорил со мной на любые темы, отвечал на все мои вопросы.

Есть ли там место, где загадывать желание? Да весь город создан для этого! Но он не как неразборчивый джин возьмёт на реализацию любое твоё случайное желание, он спросит: «А ты точно именно этого хочешь?» Знаками на фасадах зданий, случайными надписями в пространстве, внезапным ветром, откликнувшимся на твои мысли.

Простая прогулка по старому городу похожа на разговор с волшебником, который нежно расспросит тебя о том, чего ты хочешь, и придумает, как помочь это реализовать.

Выборг — это город, который даёт каждому то, что нужно именно сейчас.

Приезжайте поговорить со старым городом, он точно найдёт для вас особенные слова.

Анжелика Тозыякова

Горно-Алтайск.

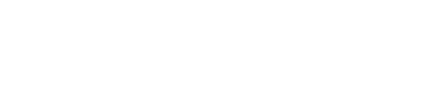

Родник

Родник

Город Горно-Алтайск — маленький городок в Сибири. Раскинувшийся в логах между гор, по мнению многих туристов, он больше похож на посёлок городского типа. Но мы, конечно же, любим его таким — весёлым, уютным, родным. Вот так он выглядит с Тугаи.

Есть и места особенные. У каждого своё. У кого-то сквер городской с вековечными голубыми елями, у кого-то река. А для всех важным, можно сказать, местом силы является родник. Вообще-то в Горно-Алтайске несколько родников с чистейшей питьевой водой. Но этот отличается самой вкусной. Поэтому возле него всегда много людей: кто-то просто попить, кто-то с ёмкостью, чтобы набрать воды домой, а в жару много тех, кто, умывшись, возвращает себе силы и хорошее настроение.

Туристы всегда удивляются тому, что в центре города течёт родник. «А что, вода всё время течёт? Не выключают? А сколько стоит? А всем можно брать воду? А её не вредно пить?» — спрашивают они. Пить воду из родника не вредно, даже полезно. И можно всем.

Есть и места особенные. У каждого своё. У кого-то сквер городской с вековечными голубыми елями, у кого-то река. А для всех важным, можно сказать, местом силы является родник. Вообще-то в Горно-Алтайске несколько родников с чистейшей питьевой водой. Но этот отличается самой вкусной. Поэтому возле него всегда много людей: кто-то просто попить, кто-то с ёмкостью, чтобы набрать воды домой, а в жару много тех, кто, умывшись, возвращает себе силы и хорошее настроение.

Туристы всегда удивляются тому, что в центре города течёт родник. «А что, вода всё время течёт? Не выключают? А сколько стоит? А всем можно брать воду? А её не вредно пить?» — спрашивают они. Пить воду из родника не вредно, даже полезно. И можно всем.

Включить звуки города:

Инга Гаак

Димитровград.

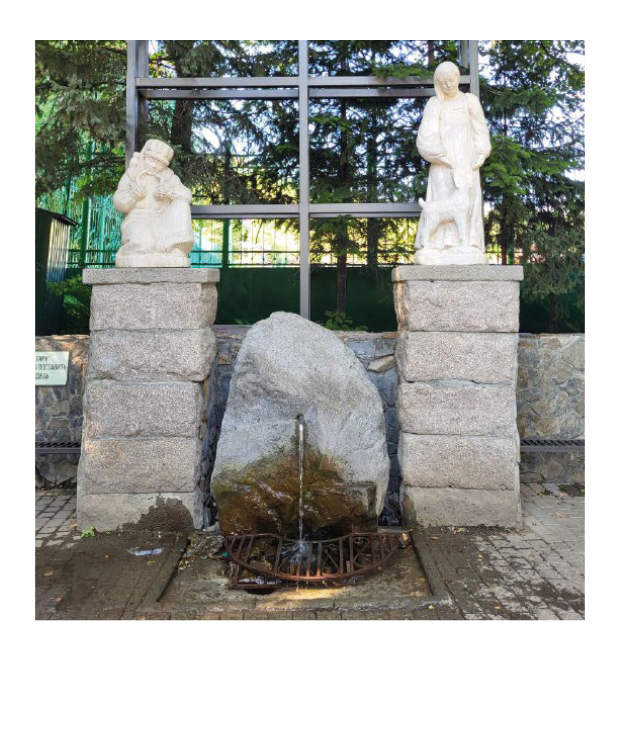

Пруд на улице Масленникова

Пруд на улице Масленникова

Приехав в Димитровград молодой девушкой, я не сразу полюбила этот город, утопающий в лесах; город, где невообразимое количество творческих, да и просто хороших людей. Я заставляла себя не привыкать к нему, не привязываться к местам и людям, рвалась прочь… Хотя дивная природа — разнообразнейшая флора и фауна, наши прогулки по лесам и сплавы на байдарках по реке Черемшан, путешествия по области и бесчисленные посещения музеев и художественных галерей, театров и концертных залов, удачное расположение Димитровграда вблизи Казани, Самары, Тольятти, Ульяновска должны были доказать сто раз, что это он — мой город-сказка, город-мечта.

Димитровград — удивительный. Он живёт по каким-то своим законам: пока пребываешь в социально-бытовом цикле (дом — работа — общественные обязанности и т. д.) — он позволяет тебе существовать в этих рамках человека обыкновенного, но стоит прервать рутину, остановиться и прислушаться к миру — он, этот город, разворачивает свои лепестки один за другим, так что, чтобы описать хотя бы половину чудес, надо написать толстый роман, а не эссе для проекта. Из тысячи идей оставляю одну и расскажу о месте, наполняющем меня изо дня в день вдохновением, удивляющем, хоть и знакомом небольшому кругу.

Сам наш город довольно многоводен: и образовался он вокруг казённого винокуренного завода на реке Мелекесске, и славится своими старинными прудами — Верхним, Средним (или Марковым), Нижним, есть в нём Зелёное и Золотое лесные озёра, о которых пишут, на них проходят городские праздники, реализуются арт-проекты, их любят фотографировать гости и жители Димитровграда.

Мой пруд на улице Масленникова — небольшой, познакомились мы с ним лет десять назад, переехав в новый для себя квартал. Гуляя рано утром с собакой, я вышла к пруду, обрамлённому частухой, дербенником и рогозом; гладь пруда сияла свежим розовым светом, отражая рассветное солнце. Это было так красиво! День за днём, сезон за сезоном ходила я к своему «озеру» — иногда оно разливалось, перекрывая дорогу на соседние улицы с рядами коттеджей, иногда замерзало и в бесснежные декабри казалось тёмной бездной, куда не рискнула бы ступить, несмотря на явную толщину льда. В мае я приходила слушать ом-медитацию крохотных лягушек-жерлянок и соловьёв, в июне просила Водяного присмотреть за погодой в наши недельные каникулы в лесу, на волшебной поляне, куда собирались друзья из разных городов России, чтобы насладиться тишиной и красотой природы, вдохновиться и весь год писать картины, стихи, песни, — и Водяной слушал мои заговоры и помогал, придерживал дожди… В июле — августе я наблюдала за птенцами диких уток, пыталась поймать в объектив камеры ондатру, однажды замеченную нами с сыном.

Не стало моей собаки; в последний её час на Земле мы с мужем привезли её к пруду, и она походила по воде, по которой так любила бегать прежде. Измученная болезнью, моя Туся тем не менее как будто узнала место и порадовалась ему… Теперь у меня другая собака, и снова встречаю рассветы на пруду, наблюдаю, как набухают почки на ветвях облепихи и аронии, распускаются цветы, превращающиеся в плоды. Радуюсь суматохе, поднимаемой собакой, кормлю уток и утят, смотрю на зимний Орион. Этой весной на кряжистой ветле поселилась цапля. Иногда она вышагивает по периметру пруда, оглядывая свои владения, иногда поспешно отходит в тень дерева и сливается с тростником, хотя, вроде, стараюсь не упустить её из поля зрения, но безнадёжно теряю красивую птицу… А недавно, возвращаясь с вынужденно долгой прогулки, внезапно вышла к нашему пруду и поразилась обилию белоснежных птиц! Нет, не красавцы-лебеди нанесли царственный визит — гуси радовались свободе и чистой воде, а солнце просвечивало насквозь их раскинутые крылья, делая их сказочно-прозрачными…

Лето 2022 года выдалось жарким и засушливым. В гости должны были приехать мои студенты — сын с подругой. Мне хотелось бы украсить их спальню цветами — но, увы! Выгорели все цветы, даже мальвы не выдержали зноя. И вдруг вспоминаю о водяных травах пруда… Нарезала немного тут, немного там — и свежий запах водяного разнотравья наполнил комнату.

Снова осень, и гладь пруда уже не золотится пыльцой ив и вётел, подросли и оперились крохотные утята, подобрал края пруд, и можно посуху перебегать с улицы на улицу, что и делает моя юная подружка Нигар, обожающая мою собаку Лушу и посиделки за рисованием у нас дома. Скоро зима скроет мой пруд и его маленький подводный мир, уснёт мой Водяной, синие звёзды засверкают над испещрённой тропинками снежной равниной. И придут новые сказки и стихи, и снова мы будем пить чай с Нигар, а потом пойдём с собакой провожать её. И придёт весна, и раскинутся по воде звёздные сеточки лягушачьей икры, а сквозь громогласные хоры лягушек будут прорываться трели малиновок и соловьёв. Старая избушка в пене цветочного кружева вишенника осядет ещё глубже и ещё гуще покроется мхом. Петь — петухам, расцветать поочерёдно льнянке и одуванчикам, пастушьей сумке и дикой мальве, а я приду петь-наговаривать древний заговор от дождя на недельные каникулы в лесу на волшебной поляне.

Водяные травы

Рогоз и дербенник, частуха и хмель — забавный набор для букета!

Но выцвела прочих цветов акварель в объятьях пылающих лета.

Чтоб срезать их сочные стебли луной — прозрачной и тонкой живинкой*,

Я встала пораньше, собака со мной — бежит, подметая тропинку.

Мы вышли навстречу прохладной заре, по мокрым муравам к водице,

Рассветом любуюсь в росы янтаре, собаке — скорей бы напиться!

Не плачет плакун**, сам ложится в ладонь, лиловый, душистый и ломкий,

А листья рогоза грозятся: не тронь! — обманчиво-острою кромкой.

(Но листьев мечи я уверенно в крест Бригитты святой заплетала***,

И жмурилось солнце, смягчался норд-вест, весны возвещая начало.)

Частухи воздушный невзрачен наряд — обитель стрекоз легкокрылых,

И тайные соки в растенье струят, целительной полнятся силой.

И хмеля душистого Панову плеть срываю, себя коронуя,

Свой странный и дикий болотный букет в квартиру несу городскую.

* Живое, творческое начало.

**Дербенник вязолистный в народе назывался плакун-травой.

***Кельтский праздник Имболк с 1 на 2 февраля, крест богини Бригитты плетётся 1 февраля.

Димитровград — удивительный. Он живёт по каким-то своим законам: пока пребываешь в социально-бытовом цикле (дом — работа — общественные обязанности и т. д.) — он позволяет тебе существовать в этих рамках человека обыкновенного, но стоит прервать рутину, остановиться и прислушаться к миру — он, этот город, разворачивает свои лепестки один за другим, так что, чтобы описать хотя бы половину чудес, надо написать толстый роман, а не эссе для проекта. Из тысячи идей оставляю одну и расскажу о месте, наполняющем меня изо дня в день вдохновением, удивляющем, хоть и знакомом небольшому кругу.

Сам наш город довольно многоводен: и образовался он вокруг казённого винокуренного завода на реке Мелекесске, и славится своими старинными прудами — Верхним, Средним (или Марковым), Нижним, есть в нём Зелёное и Золотое лесные озёра, о которых пишут, на них проходят городские праздники, реализуются арт-проекты, их любят фотографировать гости и жители Димитровграда.

Мой пруд на улице Масленникова — небольшой, познакомились мы с ним лет десять назад, переехав в новый для себя квартал. Гуляя рано утром с собакой, я вышла к пруду, обрамлённому частухой, дербенником и рогозом; гладь пруда сияла свежим розовым светом, отражая рассветное солнце. Это было так красиво! День за днём, сезон за сезоном ходила я к своему «озеру» — иногда оно разливалось, перекрывая дорогу на соседние улицы с рядами коттеджей, иногда замерзало и в бесснежные декабри казалось тёмной бездной, куда не рискнула бы ступить, несмотря на явную толщину льда. В мае я приходила слушать ом-медитацию крохотных лягушек-жерлянок и соловьёв, в июне просила Водяного присмотреть за погодой в наши недельные каникулы в лесу, на волшебной поляне, куда собирались друзья из разных городов России, чтобы насладиться тишиной и красотой природы, вдохновиться и весь год писать картины, стихи, песни, — и Водяной слушал мои заговоры и помогал, придерживал дожди… В июле — августе я наблюдала за птенцами диких уток, пыталась поймать в объектив камеры ондатру, однажды замеченную нами с сыном.

Не стало моей собаки; в последний её час на Земле мы с мужем привезли её к пруду, и она походила по воде, по которой так любила бегать прежде. Измученная болезнью, моя Туся тем не менее как будто узнала место и порадовалась ему… Теперь у меня другая собака, и снова встречаю рассветы на пруду, наблюдаю, как набухают почки на ветвях облепихи и аронии, распускаются цветы, превращающиеся в плоды. Радуюсь суматохе, поднимаемой собакой, кормлю уток и утят, смотрю на зимний Орион. Этой весной на кряжистой ветле поселилась цапля. Иногда она вышагивает по периметру пруда, оглядывая свои владения, иногда поспешно отходит в тень дерева и сливается с тростником, хотя, вроде, стараюсь не упустить её из поля зрения, но безнадёжно теряю красивую птицу… А недавно, возвращаясь с вынужденно долгой прогулки, внезапно вышла к нашему пруду и поразилась обилию белоснежных птиц! Нет, не красавцы-лебеди нанесли царственный визит — гуси радовались свободе и чистой воде, а солнце просвечивало насквозь их раскинутые крылья, делая их сказочно-прозрачными…

Лето 2022 года выдалось жарким и засушливым. В гости должны были приехать мои студенты — сын с подругой. Мне хотелось бы украсить их спальню цветами — но, увы! Выгорели все цветы, даже мальвы не выдержали зноя. И вдруг вспоминаю о водяных травах пруда… Нарезала немного тут, немного там — и свежий запах водяного разнотравья наполнил комнату.

Снова осень, и гладь пруда уже не золотится пыльцой ив и вётел, подросли и оперились крохотные утята, подобрал края пруд, и можно посуху перебегать с улицы на улицу, что и делает моя юная подружка Нигар, обожающая мою собаку Лушу и посиделки за рисованием у нас дома. Скоро зима скроет мой пруд и его маленький подводный мир, уснёт мой Водяной, синие звёзды засверкают над испещрённой тропинками снежной равниной. И придут новые сказки и стихи, и снова мы будем пить чай с Нигар, а потом пойдём с собакой провожать её. И придёт весна, и раскинутся по воде звёздные сеточки лягушачьей икры, а сквозь громогласные хоры лягушек будут прорываться трели малиновок и соловьёв. Старая избушка в пене цветочного кружева вишенника осядет ещё глубже и ещё гуще покроется мхом. Петь — петухам, расцветать поочерёдно льнянке и одуванчикам, пастушьей сумке и дикой мальве, а я приду петь-наговаривать древний заговор от дождя на недельные каникулы в лесу на волшебной поляне.

Водяные травы

Рогоз и дербенник, частуха и хмель — забавный набор для букета!

Но выцвела прочих цветов акварель в объятьях пылающих лета.

Чтоб срезать их сочные стебли луной — прозрачной и тонкой живинкой*,

Я встала пораньше, собака со мной — бежит, подметая тропинку.

Мы вышли навстречу прохладной заре, по мокрым муравам к водице,

Рассветом любуюсь в росы янтаре, собаке — скорей бы напиться!

Не плачет плакун**, сам ложится в ладонь, лиловый, душистый и ломкий,

А листья рогоза грозятся: не тронь! — обманчиво-острою кромкой.

(Но листьев мечи я уверенно в крест Бригитты святой заплетала***,

И жмурилось солнце, смягчался норд-вест, весны возвещая начало.)

Частухи воздушный невзрачен наряд — обитель стрекоз легкокрылых,

И тайные соки в растенье струят, целительной полнятся силой.

И хмеля душистого Панову плеть срываю, себя коронуя,

Свой странный и дикий болотный букет в квартиру несу городскую.

* Живое, творческое начало.

**Дербенник вязолистный в народе назывался плакун-травой.

***Кельтский праздник Имболк с 1 на 2 февраля, крест богини Бригитты плетётся 1 февраля.

Включить звуки города:

Ольга Шутагина

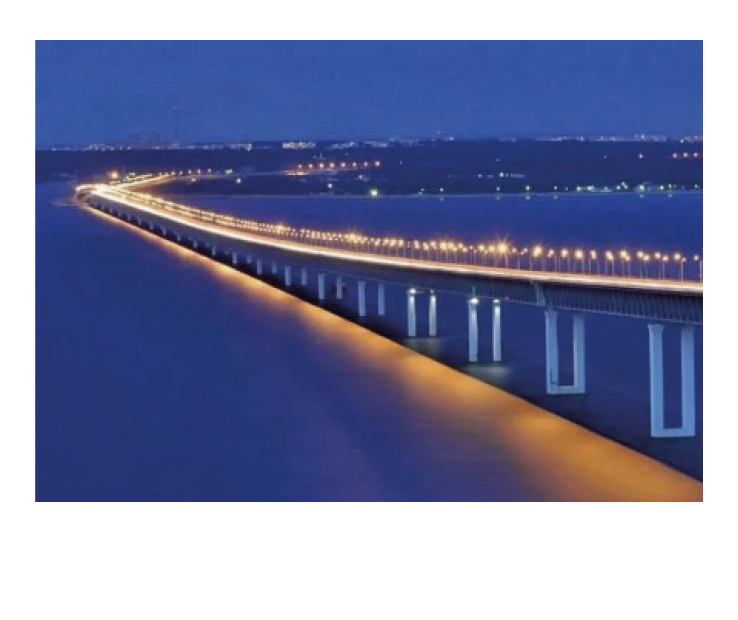

Заволжье.

Кленовая аллея

Кленовая аллея

Вас вряд ли опишут историки

(У них есть дела поважней!),

Заволжские милые дворики,

Свидетели жизни моей…

Е. Кашина

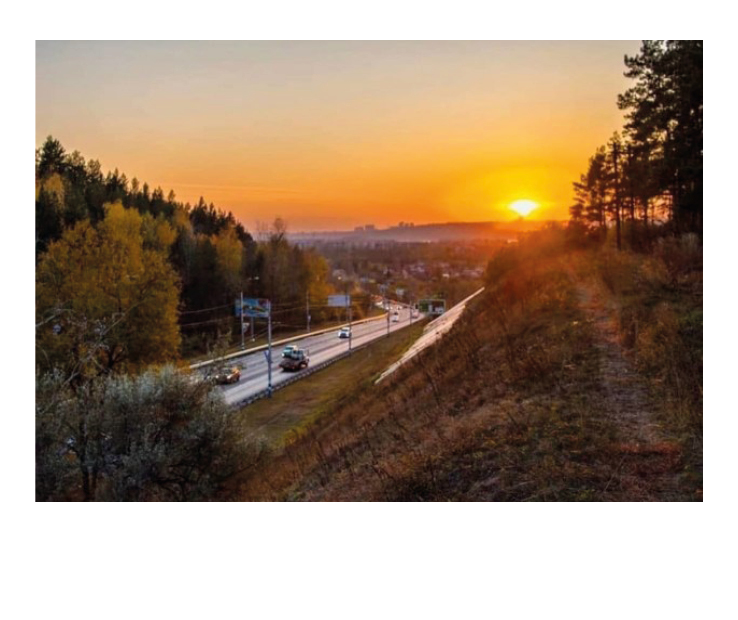

Родной уголок — это самое дорогое место на карте, это и есть родина каждого человека. Самый любимый край, где с детства рос, где знакомы каждое деревце и каждый цветочек, каждая улочка и каждый дом. Заволжье — мой город, который возник на карте России сравнительно недавно, но за короткое время успел стать важным промышленным и культурным центром Нижегородской области. В 1950 году, когда началось строительство Горьковской ГЭС, на правом берегу Волги, в западной части Городецкого района, зародился посёлок, который впоследствии стал городом Заволжье. Строительство ГЭС — это не только важнейший инфраструктурный проект, но и ключевой момент в истории Заволжья. Именно благодаря ГЭС посёлок вырос, превратился в город и получил своё название. 4 октября 1954 года посёлок Заволжье получил статус города, что стало знаменательным событием для его жителей.

С этого момента началась новая глава в истории молодого города.

В городе есть большой и красивый парк, но моё сердце навсегда отдано кленовой аллее, проходящей по центральному микрорайону города. В любое время года аллея по-своему прекрасна, летом балует нас тенью, осенью жёлтыми листопадами, а зимой чистым белым снегом, лежащим на ветках деревьев. Такое ощущение, что гуляешь в живописном полотне, попав туда каким-то чудом. Наша аллея строилась нашими дедами, заботливо сажавшими деревья, которые радуют нас и будут радовать наших детей и внуков. В любое время года она удивительно красива. Это моё место силы, где я заряжаюсь энергией и спокойствием… Ах, эта аллея, сколько разных мыслей витало в воздухе, и ветви старых лип и клёнов важно кивали в такт шагам! Первая встреча, первый поцелуй, сколько всего помнит моё место силы.

Для всех находится местечко на удобных скамейках. И тут, и там слышны детские голоса, смех и веселье, молодые мамочки важно катают коляски, и бабушки с доброй улыбкой присматривают за резвящимися внуками. А сколько, наверное, сокровенных историй было сказано здесь.

Я вижу, что горожане с удовольствием прохаживаются по аллее, замедляя шаг, чтобы насладиться красивыми видами нашего родного города. Сейчас вся земля усыпана золотисто-оранжевыми листьями. Деревья стоят обнажённые, но кое-где на тонких и голых ветках ещё сохранились золотистые листочки. Кажется, что вот-вот они оторвутся и упадут на дорожку. Здесь всегда тихо, можно найти местечко на старой скамейке и посидеть, например, с любимой книгой. До сих пор прогулка по аллее — это как путешествие в такой тёплый и радостный мир беззаботной юности, времени больших надежд и планов…

(У них есть дела поважней!),

Заволжские милые дворики,

Свидетели жизни моей…

Е. Кашина

Родной уголок — это самое дорогое место на карте, это и есть родина каждого человека. Самый любимый край, где с детства рос, где знакомы каждое деревце и каждый цветочек, каждая улочка и каждый дом. Заволжье — мой город, который возник на карте России сравнительно недавно, но за короткое время успел стать важным промышленным и культурным центром Нижегородской области. В 1950 году, когда началось строительство Горьковской ГЭС, на правом берегу Волги, в западной части Городецкого района, зародился посёлок, который впоследствии стал городом Заволжье. Строительство ГЭС — это не только важнейший инфраструктурный проект, но и ключевой момент в истории Заволжья. Именно благодаря ГЭС посёлок вырос, превратился в город и получил своё название. 4 октября 1954 года посёлок Заволжье получил статус города, что стало знаменательным событием для его жителей.

С этого момента началась новая глава в истории молодого города.

В городе есть большой и красивый парк, но моё сердце навсегда отдано кленовой аллее, проходящей по центральному микрорайону города. В любое время года аллея по-своему прекрасна, летом балует нас тенью, осенью жёлтыми листопадами, а зимой чистым белым снегом, лежащим на ветках деревьев. Такое ощущение, что гуляешь в живописном полотне, попав туда каким-то чудом. Наша аллея строилась нашими дедами, заботливо сажавшими деревья, которые радуют нас и будут радовать наших детей и внуков. В любое время года она удивительно красива. Это моё место силы, где я заряжаюсь энергией и спокойствием… Ах, эта аллея, сколько разных мыслей витало в воздухе, и ветви старых лип и клёнов важно кивали в такт шагам! Первая встреча, первый поцелуй, сколько всего помнит моё место силы.

Для всех находится местечко на удобных скамейках. И тут, и там слышны детские голоса, смех и веселье, молодые мамочки важно катают коляски, и бабушки с доброй улыбкой присматривают за резвящимися внуками. А сколько, наверное, сокровенных историй было сказано здесь.

Я вижу, что горожане с удовольствием прохаживаются по аллее, замедляя шаг, чтобы насладиться красивыми видами нашего родного города. Сейчас вся земля усыпана золотисто-оранжевыми листьями. Деревья стоят обнажённые, но кое-где на тонких и голых ветках ещё сохранились золотистые листочки. Кажется, что вот-вот они оторвутся и упадут на дорожку. Здесь всегда тихо, можно найти местечко на старой скамейке и посидеть, например, с любимой книгой. До сих пор прогулка по аллее — это как путешествие в такой тёплый и радостный мир беззаботной юности, времени больших надежд и планов…

С уважением,

Мария Федякова

Мария Федякова

Звенигород.

Стадион

Стадион

Добрый день.

Спасибо вам за событие «Город N». Когда увидела анонс, сразу ухватилась за возможность рассказать о моём любимом и дорогом городе детства с поющим названием Звенигород.

Здесь всё сплелось в единый клубок. Мои бабушки и дедушки, мама, дядя родились здесь. Мама появилась на свет в больнице, где раньше работал земский доктор Чехов. Наш родовой дом стоял на улице Фрунзе, бывшей Кожевенной, здесь сохранился резной и величественный дом барина, у которого работали мои предки. Соседняя улица Макарова названа в честь большевика, он поручился за моего прадеда М. М. Клубкова при вступлении его в партию. Бабушка родом из соседней деревни Ершово, где стояла церковь Троицы, которую взорвали фашисты при отступлении в 1941 году, согнав туда жителей. Семья бабушки спаслась. Дедушка в 1943 году поехал учиться в артиллерийское училище в Сибирь, на дорогу мать испекла ему девять лепёшек, по количеству дней дороги. Вот так сплелись воедино судьбы моей семьи, страны и малого города Звенигорода.

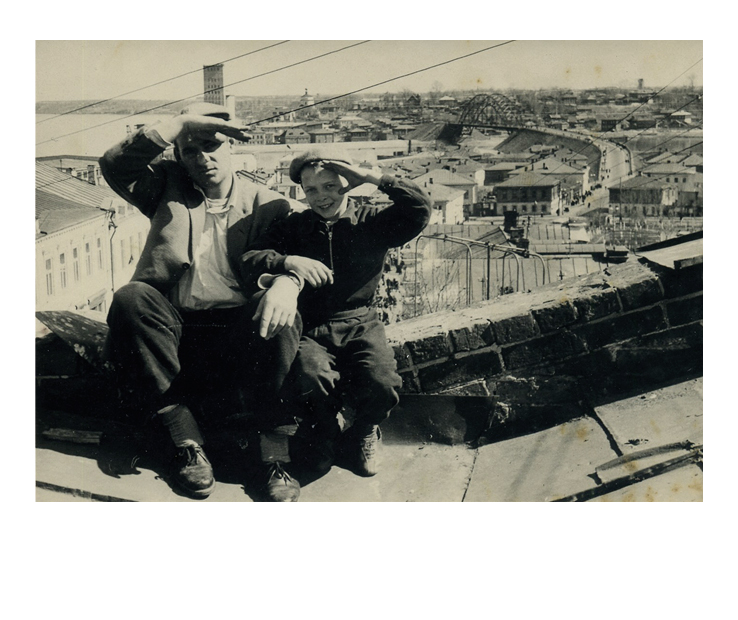

А теперь про место силы. Если спуститься от моей улицы с горочки, которая ведёт к Москве-реке, то попадёшь на городской стадион. Стадион всегда был для звенигородцев больше, чем спортивный объект. После войны бабушка с дедушкой катались здесь на коньках. Город болел за свою футбольную команду «Спартак». В городки играли многие мужчины, а такую профессиональную городошную площадку я застала только здесь. Баскетбольная сборная страны приезжала сюда на летние сборы. Жители маленького городишка гордились, что у них есть такой стадион.

Да и нам с друзьями было здесь чем заняться, все игры и не перечесть: от казаков-разбойников до футбола и резиночек. На старых уютных трибунах мы «тусовались», много разговаривали, спорили, самоутверждались. В жаркое лето мы тут же шли купаться. Из-за сильного течения мы поднимались повыше, и река несла нас со всей своей мощью опять же к стадиону.

Звени, город, мой любимый город!

Когда я приеду на очную встречу в библиотеку, то привезу стихотворение про Звенигород, моё детство и моё счастье.

Спасибо вам за событие «Город N». Когда увидела анонс, сразу ухватилась за возможность рассказать о моём любимом и дорогом городе детства с поющим названием Звенигород.

Здесь всё сплелось в единый клубок. Мои бабушки и дедушки, мама, дядя родились здесь. Мама появилась на свет в больнице, где раньше работал земский доктор Чехов. Наш родовой дом стоял на улице Фрунзе, бывшей Кожевенной, здесь сохранился резной и величественный дом барина, у которого работали мои предки. Соседняя улица Макарова названа в честь большевика, он поручился за моего прадеда М. М. Клубкова при вступлении его в партию. Бабушка родом из соседней деревни Ершово, где стояла церковь Троицы, которую взорвали фашисты при отступлении в 1941 году, согнав туда жителей. Семья бабушки спаслась. Дедушка в 1943 году поехал учиться в артиллерийское училище в Сибирь, на дорогу мать испекла ему девять лепёшек, по количеству дней дороги. Вот так сплелись воедино судьбы моей семьи, страны и малого города Звенигорода.

А теперь про место силы. Если спуститься от моей улицы с горочки, которая ведёт к Москве-реке, то попадёшь на городской стадион. Стадион всегда был для звенигородцев больше, чем спортивный объект. После войны бабушка с дедушкой катались здесь на коньках. Город болел за свою футбольную команду «Спартак». В городки играли многие мужчины, а такую профессиональную городошную площадку я застала только здесь. Баскетбольная сборная страны приезжала сюда на летние сборы. Жители маленького городишка гордились, что у них есть такой стадион.

Да и нам с друзьями было здесь чем заняться, все игры и не перечесть: от казаков-разбойников до футбола и резиночек. На старых уютных трибунах мы «тусовались», много разговаривали, спорили, самоутверждались. В жаркое лето мы тут же шли купаться. Из-за сильного течения мы поднимались повыше, и река несла нас со всей своей мощью опять же к стадиону.

Звени, город, мой любимый город!

Когда я приеду на очную встречу в библиотеку, то привезу стихотворение про Звенигород, моё детство и моё счастье.

Кузнецова Вера Игоревна,

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии

ЦГБ им. А. В. Потаниной МБУК г. Иркутска «ЦБС»

заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии

ЦГБ им. А. В. Потаниной МБУК г. Иркутска «ЦБС»

Иркутск.

Сквер имени Кирова

Сквер имени Кирова

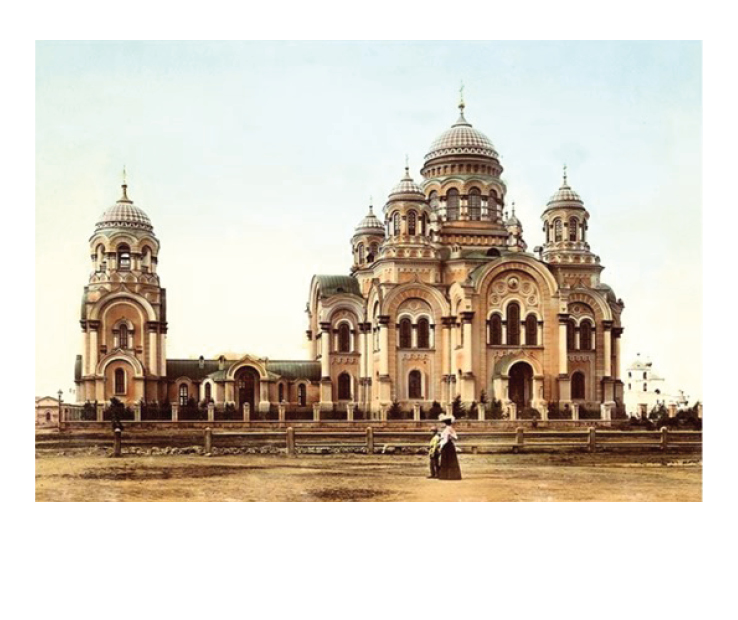

Когда хочется передохнуть от будничной суеты, я прихожу в городской сквер имени Кирова. Этот сквер — сердце Иркутска. Кировская площадь является старейшей в Иркутске. Её возраст составляет более трёх столетий. За свою историю площадь сменила двенадцать названий. Она была Кремлёвской, Спасской, Соборной и другими, Тихвинской (по имени церкви, стоявшей когда-то на ней), Гостинодворской и Графа Сперанского (в честь губернатора Михаила Сперанского). После гражданской войны, по случаю трёхлетия октябрьских событий, 5 ноября 1920 года площадь была переименована в площадь Третьего Интернационала, а 3 июля 1935 года — в площадь С. М. Кирова в честь русского революционера.

За последние столетия площадь много раз перестраивалась и разрушалась, в результате чего город утратил многие уникальные исторические здания. Когда-то здесь находились публичная библиотека, Городская дума, различные училища, рынок, храмы и другие объекты, которые канули в небытие.

От старого вида площади практически ничего не осталось. Там, где когда-то находились публичная библиотека и Горное училище, теперь стоит гостиница «Ангара». Сохранились лишь здание Городской думы (Администрация города Иркутска), которое в советское время надстроили двумя этажами, в результате чего оно потеряло все архитектурные украшения, Промышленное училище (ныне биолого-почвенный факультет ИГУ) и 2-я женская гимназия, помещения которой сейчас занимает Педагогический институт Иркутского государственного университета.

К сожалению, только на старых фотографиях можно увидеть Казанский кафедральный собор. Он входил в число крупнейших культовых сооружений России. Собор вмещал до пяти тысяч человек, его высота — 60 метров. В 1930 году собор был закрыт, а в январе 1932 года отделом охраны памятников подписан приговор — снести собор! В августе 1932 года путём многочисленных взрывов собор был разрушен и снесён. На его месте построено здание областной администрации.

На дореволюционных фотографиях Иркутска можно увидеть Тихвинскую церковь, которая была изукрашена наружными росписями. По красоте наружных росписей Тихвинская церковь могла соперничать с церковью Нерукотворного образа Спаса, которая сохранилась до наших дней и представляет собой жемчужину иркутской архитектуры.

Старинные фотографии сохранили и изображения часовни во имя Святителя Иннокентия, купеческие дома и здание Горного училища, арку цесаревича Николая. Это сооружение было построено в 1891 году в честь посещения Иркутска будущим императором Николаем II, возвращавшимся из кругосветного путешествия.

В 1961 году началась разбивка сквера имени Кирова на главной площади Иркутска, расположенной в историческом центре города на пересечении улиц Ленина, С. Батора, Рабочей и Желябова. И в этом же году живописный сквер с фонтаном и скамейками, благоустроенной окружающей территорией был сдан. Руководил работами мастер по озеленению предприятия «Горзеленхоз» А. Т. Герасимов, который позднее работал в лесопитомниках, выращивая крупномерный посадочный материал для озеленения городских объектов.

В 2007 году произведена глобальная реконструкция площади с заменой тротуаров, зелёных насаждений, ограждения.